之前看到很多互联网大厂在裁员,网上也都在讨论各种“失业”的问题。

18年的时候写过一篇《 未来生存指南 》,专门讨论了面对不确定的未来,要如何保证自己的生活。

现在回看当时的内容,大部分的观点还是认同。

四年后的今天,除了之前的内容之外,还想补充几点,算是《未来生存指南》的一个升级版。

全文3000字左右,建议收藏阅读,相信一定会对大家有帮助。

1

服务于个人

不论你在什么行业,从事什么工作,现在开始要考虑一个问题:我的技能如何为个人服务。

这次的失业潮,再次印证了一件事:

不要过度依赖任何组织

作为一个东北人,这让我想起了当年的下岗潮。

改革开放之前,东北由于各种历史原因,加上发现了石油和煤炭,成为了当时的宠儿。很多重要的企业和大学都设在了东北,我们俗称“八大军工,三大动力”。

那时的工厂和现在的公司完全不是一个概念。

工厂不光提供工作岗位,还有自己的幼儿园,医院,食堂,技校,公安局,报社和电视台等。

除非发生命案,一个工人的生活,完全可以在厂里解决,这在当时叫“企业办社会”。

这样庞大的系统,在当时的工人们看来,就像一个承诺会爱你一辈子的恋人一样,美好而牢靠,但实际情况却并非如此。

等到国企改革时,这些工厂就像纸糊的一样,瞬间被烧成灰烬,工人们也纷纷失业。

当时用的词儿叫“下岗”,像是一个临时性的变动,仿佛还有可能“上岗”,但这一变就再也没有恢复过。

有些人拿着买断的钱,拼命的喝酒买醉,有些人则是拿着一半的工资,陷入了如今所说的“内卷”当中。

成长在这样的氛围中,我可能从小就对任何团体抱有一些不信任。

毕业后进入了一个大型车企,在里面朝九晚五,只为领取一份工资。

随着时间的推移,自己的不安感也在加强。虽然没有想清楚未来要做什么,但知道现在的工作不对劲,所以就果断跳了出来。

果不其然,一离开车企,汽车市场就不景气了,原来的同事也因为工资骤减,而抱怨不断。

后来也换了很多工作,但不论是创业公司,还是在新东方,现在回想自己的职业路径,才发现我无意间在往一个方向发展:

更多服务于个人

之前可能是直觉,但现在想明白后,发现这是必须坚持的一个方向。

任何组织或者企业,本质上就是“中间商”。

它通过将员工组织起来,创造一些原本单个人无法完成的产品,进而赚取其中的差价。

但这几年,我能明显感觉到,技术的进步正在慢慢瓦解这些“中间商”。

其中最典型的技术就是:区块链。

除了因为暴涨而进入大众视野的比特币之外,现在还有一类叫做DAO(去中心化自治组织)的技术应用。

前段时间比较有名的案例,是一个哥们组织了名叫ConstitutionDAO的合约,众筹参与美国宪法的拍卖。很短的时间内,就在全世界募集了4000万美元的众筹资金。

遗憾的是最终的拍卖并没有成功,大家的资金也被原路返还或兑换成相应的社群币,但依然能让人看到,在一个不需要信任的系统内,大家自发组织的一个活动,能够爆发多大的威力。

我当时还参与了这次众筹,发了条微博留了纪念。

有了这次体验之后,让我更加坚信,技术的发展会消灭中间商,让我们越来越退回到最初的交易形态,人和人之间交换价值,降低中间媒介的抽成。

不论你现在在做什么,都得想一想如何把服务对象从“组织”变成“个体”。

前者看似强大,实则脆弱,后者才是你真正的依靠。

所以,如果你想要在未来生存下来,一定要开始服务于个人。

2

时间的朋友

“做时间的朋友”这句话很多人都听说过,但具体如何选择,我觉得有两方面:

可积累 能自锁

所谓“可积累”,就是这个领域更少拼天分,更多拼时间累积。先发者的优势,不会被追赶者的天分轻易超越。

拿学科来说,英语更偏向可积累的,而数学则更偏向靠天分的。

你花时间背了一个单词,就是比没背的人要强。而数学层面,哪怕你花了一百个小时学习,碰到一个天才选手,也会分分钟把你干翻。

类似的领域还有计算机,音乐等,当然还有这几年火起来的脱口秀。

去年的徐志胜是个新人,上完节目之后,到处都能看到他的广告。前年的李雪琴干脆不是这个圈儿的,结果也分分钟秒杀那些脱口秀老人。

在徐志胜还没有火起来之前,我在线下看过一次他的演出,当时就觉得这种喜剧的天赋真的是无法超越。

而所谓的“能自锁”,就是这个工作只需要完成一次,下次再遇到同样的问题,不需要重复劳动。

这也是为什么我觉得“教程类”的文章更有意义,因为如果别人想要学习,直接把文章丢过去就好,我也就不需要解释太多了。

其实不光是教程,任何你在生活中学到的东西,吸取的教训都可以变成一个作品,分享给周围的人。

这也是我这段时间感触颇深的:

作品的时间积累也是一种人生

除了生理寿命之外,人们还有作品寿命。

一个人的作品能让别人花多少时间观看,作者也相当于活了那么长时间。

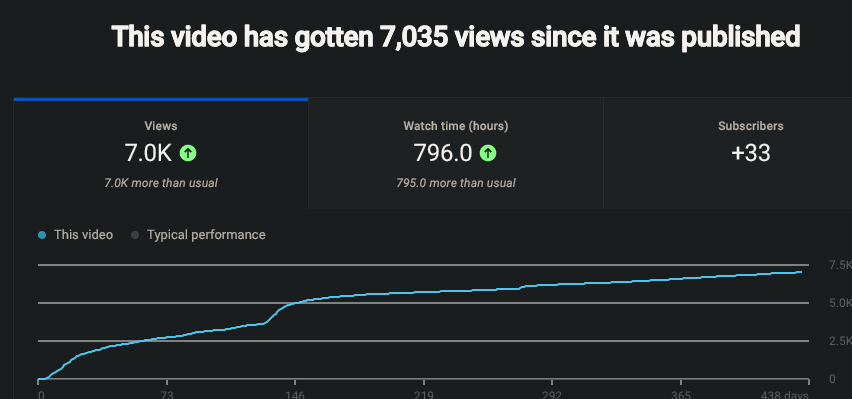

之所以有这种感受,是因为查看了很早之前半途而废的一个YouTube账号。

我曾经试着做过一个“解说类”的账号,但尝试了几次就发现“版权问题”很敏感。

尤其是国外的审查非常严格,哪怕你用了几秒钟的镜头或者音乐,都可能被判违规,所以也就放弃了。

不过之前的作品还是一直在播放,只不过没有开通广告盈利的权限。

前两天看了一眼,发现某条视频已经有了七千的观看量,积累的播放时间也有了700小时。

这是什么概念呢?

700/24 ≈ 29

相当于我的一条视频,获得了一个人将近一个月的时间。

看完之后我在想,那些持续创作的人,他们又通过作品额外活了多久呢?

所以,如果你想要在未来生存下来,一定要成为时间的朋友。

3

顺应新科技

回看人类的历史,越来越感慨科技的伟大。

之前看历史书里的分析,各种人性,各种阴谋,总让我觉得这个分析不靠谱,因为根本没办法证伪,也有太多的意淫了。

后来看了一些分析,发现底层还是科技问题。

生产力不够,养不了那么多人,或者没办法满足人们的预期,就会有各种冲突矛盾。和“贫贱夫妻百事哀”是一个道理。

大家都赚钱的年代,不会有多少治安问题,最多就是你赚的多,我赚的少,羡慕嫉妒一下而已。

但真的到了“你赚钱,我亏钱”的年代,就会发生各种冲突。小的是社会治安,大的就是国家之间的战争,概莫能外。

既然说的是未来生存指南,最后想说的就是:

一定不要和技术对抗

任何科技的发展,都会让世界变好。想要抵抗的人,不论是为了情怀,还是为了文化,其实都是在和全世界作对。

比如,原来“打字”和“开车”是一门手艺,因为他们能操纵更加先进的工具(计算机和汽车)。那些原本的活字印刷工作者,还有马车夫就是被这些人代替的。

再比如,曾经“会英语”和“能上网”也是一门手艺,因为他们能获得信息差,进而能快人一步作出判断,这些人慢慢就会在社会上领先。

可以预见的是,在我们的有生之年,有很多新职业会慢慢消失,也会有很多职业慢慢出现。

十年前,哪有人会想到仅仅靠着“直播吃东西”也能养活自己。

在之前的“一天一秒”的活动中,有些朋友看到我在用程序爬取“知乎”的问题,好奇地问了我一下。

我跟他说,即便是回答知乎的问题,也是需要技巧的。

知乎上很多问题,其实都是没有人关注或者阅读的,而想要找到那些隐藏的“好问题”,需要你自己来实时监控一下。

比如,我把“英语”这个关键词下的将近两万个问题爬取一遍,然后每天监测他们的浏览量,进而找到那些性价比高的问题来回答。

这个就是利用更先进的技术,来保证自己的工作效率的一个例子。

包括之前帮助律师朋友批量生成律师函,帮助证券的朋友批量查找资料,都是用更好的技术来高效完成任务的例子。

其实不必担心起步比别人晚,因为你的竞争对手不是别人,而是你的周围人,你只需要通过一些技巧,保证自己比他们强就可以了。

我举几个以后一定有用的软技能:

信息搜索能力:你能找到别人触及不到的信息,包括最新的资讯,最新的工具等。其实外语能力,对于普通人来说,最大的作用就是获得外语信息差。

编程能力:不需要成为程序员,但要能指挥电脑帮你完成重复工作,进而有时间创造更多作品。

新工具的使用能力:同样的问题一定有人解决过,而且还有相应的工具。别偷懒,花一点时间学习一下,整个人的效率会有质的提升。

4

总结

说了这么多,貌似都是一些道理,具体应该做点什么?这里给一个确定的答案:

自媒体

不论你从事任何行业,之前有没有经验,都应该做一个自媒体。

可以是公众号、微博、抖音、B站,不论是什么平台,什么形式,你都得开始做一个自媒体。

之前在YouTube上看过各种各样的账号,不管你喜欢做什么,都可以拿出来开个号。

不信可以看今天的第二条推送,用一个ppt就可以完成视频的制作,一年收入30万美元。

做这个不是一定要成为什么大V,而是让自己在未来有更多的生存概率。

科技的进步,已经让“养活人”不是大问题,大家想要的无非是更好的生活。

这两年的疫情,也让大家不得不把生活的中心转移到网上,本来就管不住自己刷手机,现在更是有大把时间这么做了。

随着科技进步,未来的生存成本会越来越低,多数人的时间就是要被网上的内容消费掉的。

这时,你要在网上有一个自己的领地,来获得别人的时间。